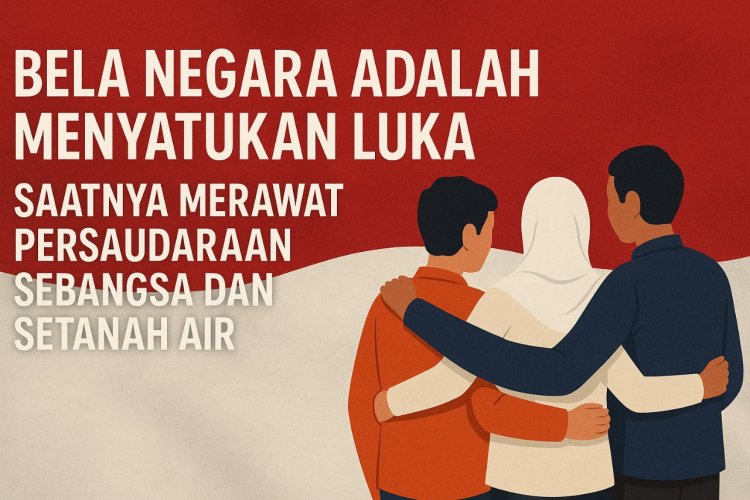

"Bela Negara Adalah Menyatukan Luka: Saatnya Merawat Persaudaraan Sebangsa dan Setanah Air"

"Bela Negara Adalah Menyatukan Luka: Saatnya Merawat Persaudaraan Sebangsa dan Setanah Air"

Oleh: Hengki Tamando Sihotang

Dosen Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

detakpolitik.com, Jakarta - Di tengah hiruk pikuk politik, derasnya arus informasi, dan makin renggangnya simpul-simpul kepercayaan sosial, bangsa Indonesia dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar: masihkah kita merasa satu saudara dalam satu tanah air?

Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia adalah seruan batin yang menggugah kita untuk kembali menakar makna bela negara secara hakiki, bukan dalam jargon, bukan dalam seragam, tetapi dalam relung terdalam rasa kebangsaan kita.

Bela Negara Bukan Sekadar Senjata, Tapi Setia pada Sesama

Kita terlalu lama membayangkan bela negara dalam gambaran yang kaku: pelatihan militer, baris-berbaris, korsa seragam, dan slogan-slogan yang sering kehilangan makna karena terlalu sering diulang tanpa perenungan. Seakan-akan cinta tanah air hanya bisa dinyatakan dalam bentuk angkat senjata atau sekadar ikut apel pagi dan menyanyikan lagu wajib. Padahal, dalam falsafah keindonesiaan yang berakar pada kebudayaan gotong royong, welas asih, dan bhinneka tunggal ika, bela negara bukanlah monopoli kekuatan fisik semata. Ia adalah panggilan nurani yang dalam untuk menjaga kehidupan bersama, melindungi martabat sesama warga, merawat nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat keadilan sosial, dan memelihara persaudaraan dalam keragaman yang kian rapuh.

Ketika Indonesia merdeka, cita-cita bangsa bukan hanya membebaskan diri dari penjajahan fisik, tetapi juga dari penjajahan batin: perpecahan, prasangka, dan rasa tidak percaya antarsesama. Bela negara pada mulanya adalah tekad kolektif untuk hidup bersama dalam kemerdekaan yang berkeadilan. Maka sejak awal, perlawanan terhadap penjajah bukan hanya milik tentara atau pejuang bersenjata, tetapi juga para guru di desa-desa, para petani yang menyelundupkan logistik, para pemuda yang menyebarkan pamflet kemerdekaan, bahkan para ibu yang menyembunyikan pejuang di bawah atap rumah mereka. Sejarah bangsa ini ditulis oleh keberanian kolektif dan pengorbanan diam-diam yang tak selalu tercatat dalam buku pelajaran. Itulah bentuk bela negara yang pertama dan sejati: setia kepada sesama dalam masa-masa paling genting.

Kini, setelah merdeka, tantangan bela negara justru bertambah kompleks. Musuh kita bukan lagi tentara asing yang menyerbu dari pantai atau langit, melainkan kebencian yang merayap di antara komentar media sosial, perpecahan yang dipicu oleh manipulasi identitas, dan kemiskinan yang membuat sebagian rakyat merasa ditinggalkan oleh bangsanya sendiri. Disintegrasi sosial tidak lagi hanya soal pemberontakan bersenjata, tetapi juga tentang putusnya jalinan empati antarsesama anak bangsa. Ketika masyarakat tidak lagi merasa memiliki negara karena terlalu sering dikhianati oleh sistem yang timpang, maka saat itulah kita harus bertanya: apakah bela negara masih hidup di dalam nurani kita?

Bela negara hari ini bukan sekadar tentang menjaga batas teritorial, tetapi menjaga agar sesama warga negara tidak merasa terbuang, tidak merasa dikucilkan karena perbedaan keyakinan, suku, atau pilihan politik. Ketika kita mampu membela martabat minoritas yang dizalimi, ketika kita menolak ikut menyebarkan fitnah yang memecahbelah, ketika kita mengulurkan tangan kepada korban ketidakadilan, maka kita sedang membela republik ini dengan cara paling luhur. Negara bukanlah sebuah bangunan, tapi jalinan rasa saling percaya yang hidup di antara kita. Dan musuh utama negara bukan cuma yang datang dari luar, tetapi juga dari dalam ketika rasa percaya itu runtuh, ketika kecurigaan mengalahkan solidaritas, dan ketika kekuasaan lebih mementingkan kelompok daripada keselamatan rakyat banyak.

Lihatlah realitas hari ini. Kita menyaksikan anak-anak bangsa saling meneriakkan kebencian dengan penuh semangat, bukan lagi karena berbeda ideologi negara, tetapi hanya karena berbeda pilihan politik lima tahunan. Kita menyaksikan agama yang seharusnya menjadi cahaya justru dijadikan alat memecahbelah. Kampus yang seharusnya menjadi laboratorium intelektual malah menjadi arena propaganda dan perekrutan intoleransi. Media sosial, yang seharusnya menjadi sarana berbagi pengetahuan, malah menjadi ladang persekusi, hoaks, dan provokasi. Dalam kondisi seperti ini, bela negara adalah keberanian untuk berkata tidak: tidak pada kebencian, tidak pada penyesatan, tidak pada kekerasan simbolik yang terus-menerus ditoleransi atas nama kebebasan berpendapat.

Apakah kita sadar bahwa bangsa yang besar bisa runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena rakyatnya tidak lagi saling peduli? Karena pemimpinnya sibuk membangun dinasti dan rakyatnya sibuk mencari musuh fiktif. Maka bela negara bukan hanya soal loyalitas terhadap negara formal, melainkan kesetiaan terhadap sesama warga. Kita membela negara saat kita bersikap adil dalam menilai perbedaan. Kita membela negara saat kita mengangkat suara untuk yang tertindas, meskipun mereka tidak satu golongan dengan kita. Kita membela negara saat kita menolak dijadikan alat oleh elit yang menjual isu agama dan identitas demi suara dan kekuasaan.

Seorang guru yang tetap mengajar di pelosok dengan gaji minim, seorang bidan yang bertahan melayani desa terpencil, seorang jurnalis yang menolak suap untuk membungkam berita kebenaran, seorang aktivis lingkungan yang menjaga hutan dari perusak berkedok investor, seorang anak muda yang memilih membangun kampung halaman daripada hijrah ke kota besar mereka semua sedang membela negara, meski tanpa tanda jasa, tanpa upacara. Karena pada dasarnya, negara ini berdiri bukan hanya di atas hukum dan administrasi, tetapi juga di atas cinta diam-diam dari rakyat yang tak pernah putus berharap.

Kita harus menyadari bahwa nasionalisme yang sejati bukan yang berteriak lantang soal kebangsaan, tetapi yang diam-diam mengusahakan kehidupan bersama yang lebih adil dan manusiawi. Kita harus membebaskan konsep bela negara dari cengkeraman formalisme sempit. Negara tidak butuh robot yang patuh, tetapi manusia yang berpikir dan merasa. Bela negara tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar aktivitas seremonial. Ia harus ditanamkan sebagai watak dan kepekaan yang hidup dalam keseharian. Ini berarti menghidupkan kembali pendidikan kewargaan yang menanamkan empati, tanggung jawab sosial, dan keberanian moral untuk membela kebenaran meski sendirian.

Ketika kita tidak bisa lagi mempercayai lembaga-lembaga formal, maka yang bisa menyelamatkan bangsa ini adalah rasa tanggung jawab satu sama lain. Ketika hukum tidak lagi adil, maka kita harus menghidupkan nurani publik. Ketika politisi hanya peduli pada perolehan suara, maka rakyat harus saling jaga agar tidak mudah dibenturkan. Inilah bentuk paling mutakhir dari bela negara: mengubah rasa frustrasi menjadi energi perbaikan, dan mengubah ruang publik menjadi medan pendidikan kebangsaan.

Akhirnya, bela negara adalah tentang keberanian untuk memilih menjadi manusia utuh dalam republik yang retak. Ia bukan soal seragam, bukan soal upacara, tetapi soal komitmen menjaga kemanusiaan di tengah pusaran zaman yang kian bengis. Kita tidak butuh lebih banyak jargon nasionalis, kita butuh lebih banyak aksi konkret yang menyembuhkan. Karena Indonesia bukan hanya tanah dan air, tetapi seluruh air mata dan tawa yang pernah tumpah di dalamnya. Kita tidak sedang hanya membela negara. Kita sedang membela satu sama lain agar tetap merasa satu. Agar tidak merasa sendirian dalam rumah besar bernama Indonesia.

Dan jika kelak anak cucu kita bertanya, apa yang kita lakukan untuk negeri ini ketika semuanya terasa kacau, biarlah kita menjawab dengan tenang: kami tidak menyerah pada kebencian, kami memilih untuk tetap mencintai sesama, karena di situlah kami membela negara dengan segenap nurani dan cinta yang tersisa.

Persaudaraan: Pilar Tak Tertulis dalam Undang-Undang, Tapi Hidup dalam Jiwa Bangsa

Dalam teks resmi Undang-Undang Dasar atau butir-butir sila Pancasila, kata “persaudaraan” mungkin tidak pernah tertulis secara eksplisit. Namun, jika kita merenung lebih dalam, seluruh roh konstitusi dan dasar ideologi bangsa ini sebenarnya berpijak pada gagasan besar tentang persaudaraan. “Persatuan Indonesia”, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat” semua itu lahir dari satu kesadaran luhur bahwa kita adalah satu keluarga besar, yang meski berbeda asal, suku, bahasa, dan keyakinan, memilih untuk hidup bersama, saling menjaga, dan saling percaya. Persaudaraan bukan sekadar budi pekerti atau norma sosial, melainkan fondasi tak kasatmata yang mempersatukan kita dalam kesatuan bangsa. Ia mungkin tak tertulis dalam pasal-pasal hukum, tetapi nyata hidup dalam getaran nurani kolektif yang kita sebut “rasa kebangsaan”.

Namun hari ini, persaudaraan itu seperti terancam lapuk oleh deru zaman. Politik identitas mengiris kepercayaan kita. Polarisasi menghancurkan dialog. Ketidakadilan meretakkan rasa senasib. Perbedaan yang dulu bisa kita rayakan, kini jadi alasan untuk saling mencurigai. Bahkan dalam lingkup paling kecil seperti RT, RW, kampus, hingga dunia maya, kita bisa saksikan betapa cepatnya saudara sebangsa berubah menjadi lawan, hanya karena berbeda pendapat atau preferensi politik. Di tengah realitas ini, kita harus mengakui bahwa ancaman terhadap negara tak lagi datang dari kekuatan luar yang menyerbu perbatasan, melainkan dari lunturnya solidaritas antarsesama warga. Persaudaraan yang dulu mengikat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke, kini diuji oleh arus individualisme, ego sektoral, dan perpecahan yang terus dirawat oleh elite-elite haus kuasa.

Dalam konteks bela negara, kita tidak bisa lagi berpikir dalam kerangka sempit militeristik. Tentu, menjaga kedaulatan adalah tugas penting. Tapi hari ini, membela negara berarti juga menjaga simpul-simpul sosial yang mulai lepas. Ketika rakyat terbelah karena fanatisme politik, ketika tetangga tak lagi saling menyapa karena beda pilihan, ketika media dipenuhi dengan fitnah dan ujaran kebencian, di situlah negara mulai retak dari dalam. Persaudaraan, yang selama ini dianggap nilai moral yang lembut, justru merupakan senjata paling kuat menghadapi kerentanan zaman. Ia tak memerlukan peluru, tetapi mampu menghentikan konflik. Ia tak memerlukan pangkat, tetapi mampu menyatukan. Ia adalah energi yang lahir dari kesediaan untuk melihat wajah orang lain sebagai wajah kita sendiri.

Persaudaraan adalah daya tahan sosial bangsa. Ia menjamin bahwa konflik dapat diselesaikan melalui dialog, bahwa perbedaan dapat ditampung dalam payung yang lebih besar bernama kebersamaan. Tanpa persaudaraan, hukum bisa berubah menjadi alat kekerasan. Tanpa persaudaraan, demokrasi menjadi tirani mayoritas. Tanpa persaudaraan, pembangunan hanya melayani yang kuat dan melupakan yang lemah. Maka membela negara hari ini adalah membela rasa persaudaraan itu sendiri. Kita sedang hidup di masa ketika perpecahan bukan lagi gejala sementara, tapi menjadi pola hidup. Bahkan dalam tragedi kemanusiaan, solidaritas seringkali kalah oleh algoritma dan kepentingan kelompok. Inilah situasi darurat yang memanggil kita untuk menghidupkan kembali nilai yang seolah lama dilupakan: bahwa sebelum kita adalah pemilih, pebisnis, pejabat, atau aktivis, kita semua terlebih dahulu adalah saudara sebangsa.

Jika bangsa ini ingin bertahan dalam gelombang zaman yang makin mengoyak, kita harus membangun kembali rumah persaudaraan nasional itu bukan dengan jargon, tetapi dengan laku hidup. Ini berarti bersedia menahan amarah saat disakiti, memilih untuk mendengar meski berbeda pandangan, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang paling sering dilupakan. Ini bukan ajakan naif. Justru inilah keberanian paling radikal: memilih untuk merangkul di tengah dorongan untuk memukul. Menghadapi zaman yang kian keras, jalan persaudaraan memang tampak lemah dan lambat. Tapi kekuatan sejatinya bukan terletak pada gebrakan yang keras, melainkan pada daya tahan untuk terus menyembuhkan luka, satu demi satu, sampai kita benar-benar pulih sebagai bangsa.

Kita tak perlu menunggu instruksi dari negara untuk memulai. Persaudaraan tumbuh dari tindakan-tindakan kecil yang penuh kesadaran: mendengarkan tanpa menghakimi, membantu tanpa menuntut, memberi tanpa mencatat. Seorang dosen yang membimbing dengan kasih, seorang tokoh agama yang menyerukan damai, seorang mahasiswa yang berdiskusi tanpa menyebar caci maki, seorang pedagang yang jujur meski keadaan sulit—semua mereka adalah penjaga persaudaraan. Mereka adalah prajurit senyap dalam barisan bela negara. Mereka mungkin tak berpangkat, tapi di tangan merekalah masa depan bangsa dipertaruhkan.

Kita sering berbicara tentang “kembali ke Pancasila” saat bangsa terbelah. Tapi bagaimana mungkin kita kembali ke Pancasila jika kita tak menghidupi jiwanya? Sila demi sila akan kosong makna jika tidak dijalankan dalam semangat persaudaraan. Apa artinya "Kemanusiaan yang adil dan beradab" jika kita membiarkan tetangga kita kelaparan karena perbedaan agama? Apa arti "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat" jika kita tak mengangkat suara saat warga minoritas diabaikan? Apa arti "Persatuan Indonesia" jika di media sosial kita lebih sibuk mencari musuh daripada membangun pengertian? Persaudaraan bukan sekadar perasaan sentimentil. Ia adalah tindakan konkret yang menjaga agar bangsa ini tetap utuh, meski diuji ribuan kali oleh perbedaan.

Sebagai negara besar dengan sejarah panjang dan populasi ratusan juta, Indonesia tidak bisa disatukan hanya dengan hukum atau kekuasaan. Kita disatukan oleh sesuatu yang lebih dalam: rasa saling memiliki yang lahir dari cerita bersama, dari penderitaan dan harapan yang kita bagi, dari trauma dan kemenangan yang kita lalui bersama. Persaudaraan adalah benang merah yang menjahit fragmen-fragmen keberagaman kita menjadi satu kain bangsa. Dan hari ini, di tengah ancaman polarisasi yang semakin akut, tugas kita adalah menjahit kembali setiap sobekannya—dengan sabar, dengan kasih, dan dengan tekad bahwa tidak ada satu pun anak bangsa yang boleh merasa ditinggalkan.

Persaudaraan tidak bisa dipaksakan, tapi bisa ditumbuhkan. Ia tidak memerlukan pidato, tapi membutuhkan contoh nyata. Dan dalam setiap krisis, kita selalu punya pilihan: apakah kita ingin menambah retakan, atau menutup luka. Bela negara, dalam wujud paling luhur, bukan tentang berdiri tegap di hadapan bendera, tetapi tentang bersikap adil kepada mereka yang berbeda. Tentang memberi ruang bagi suara-suara yang tak terdengar. Tentang menolak ikut membenci hanya karena mayoritas melakukannya.

Inilah saatnya kita memulihkan makna bela negara dengan menghadirkan kembali persaudaraan sebagai nilai strategis, bukan sekadar etika. Saat negara kesulitan mengatasi semua masalahnya sendiri, maka kekuatan rakyat yang saling percaya, saling menjaga, dan saling menguatkan—adalah pertahanan terakhir yang paling ampuh. Kita tidak sedang membangun tembok untuk melawan musuh. Kita sedang membangun jembatan untuk menyatukan hati yang tercerai. Karena selama masih ada satu hati yang bersedia menyayangi saudaranya yang berbeda, selama itu pula Indonesia masih punya harapan untuk berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka, adil, dan beradab.

Dan kelak, ketika anak cucu kita bertanya, “Apa yang membuat Indonesia tetap ada di tengah badai perpecahan dunia?”, biarlah jawaban itu sederhana namun menggetarkan: karena kami memilih untuk tetap menjadi saudara, meskipun zaman mendorong kami untuk saling membenci.

Bela Negara Adalah Merangkul yang Berbeda, Bukan Mengusir yang Tak Sama

Kita hidup di tanah yang telah sejak lama didefinisikan oleh keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, Indonesia bukan hanya negara kepulauan yang luas secara geografis, tapi juga bentang sosial yang penuh warna: suku-suku dengan adat istiadatnya, agama-agama dengan ragam keyakinannya, bahasa-bahasa lokal yang menjadi identitas komunitas, serta pandangan-pandangan politik yang saling bersaing dan bertumbuh. Namun dalam keberagaman itu, terlalu sering kita tergoda untuk menginginkan keseragaman. Kita mulai membagi orang menjadi “kami” dan “mereka”, seolah negara ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang satu cara berpikir, satu cara beribadah, satu cara berbicara. Padahal, yang paling mendasar dari bangsa ini justru adalah kesediaan untuk hidup bersama dalam ketaksamaan. Bela negara bukanlah soal menyingkirkan yang berbeda, tapi menjaga agar perbedaan tidak menjadi alasan untuk meniadakan sesama.

Persatuan yang dipaksakan dengan cara menekan yang minoritas bukanlah persatuan, melainkan dominasi. Ia hanya menciptakan ketenangan palsu yang sewaktu-waktu bisa meledak dalam bentuk kemarahan dan perlawanan. Di sinilah kita harus mulai melihat bela negara dalam wujud yang lebih dewasa dan manusiawi. Kita tidak sedang hidup di masa perang terbuka di mana musuh datang dalam seragam. Kita hidup dalam masa ketika perpecahan bisa muncul dari komentar di media sosial, dari ceramah-ceramah yang menebar syak wasangka, atau dari kebijakan publik yang memihak kelompok tertentu sambil mengabaikan yang lain. Maka, membela negara di masa ini bukan lagi semata soal berdiri melawan penjajah asing, tapi berdiri melawan diskriminasi, intoleransi, dan pengucilan terhadap mereka yang berbeda dari kita.

Sayangnya, logika “kesamaan adalah kebaikan” telah terlalu lama meracuni cara kita berbangsa. Banyak orang lebih mudah percaya pada yang seagama, sesuku, atau sepandangan politik, dan sebaliknya mencurigai yang tak serupa. Ini adalah penyakit sosial yang tak kalah bahaya dari radikalisme bersenjata, sebab ia menggerogoti jantung kebangsaan kita: rasa percaya. Dan tanpa rasa percaya, kita tak akan pernah bisa membangun negara yang sehat. Sebab negara yang besar bukan negara yang dihuni oleh orang-orang yang sama, melainkan negara yang bisa mengelola perbedaan sebagai kekuatan, bukan ancaman. Itulah ujian sejati dari persatuan Indonesia mampukah kita tetap berdiri bersama meski tidak seragam dalam banyak hal?

Bela negara bukan hanya soal keberanian menghadapi ancaman luar, tapi lebih dari itu, adalah keberanian untuk merangkul yang tak sama dengan kita. Ketika seseorang memilih untuk mendengarkan mereka yang berbeda keyakinan, atau membantu tetangganya yang berpandangan politik lain, atau membela hak mereka yang tidak pernah mendapatkan panggung, itulah bentuk bela negara yang paling jujur. Sebab yang sedang ia bela bukan hanya struktur negara, tetapi jantung kemanusiaan yang menjadi fondasi dari republik ini. Kita tidak bisa membela negara sambil mengabaikan penderitaan sebagian warganya. Kita tidak bisa menyatakan cinta tanah air sambil membenci sesama anak bangsa. Negara ini milik semua, atau tidak milik siapa-siapa.

Sayangnya, narasi bela negara masih terlalu sering dikaitkan dengan simbol-simbol formalistik: pelatihan semi-militer, seremonial bendera, pidato penuh semangat nasionalisme, dan disiplin struktural. Padahal, kekuatan sesungguhnya justru berada pada ruang-ruang tak kasat mata: ruang hati, ruang sosial, ruang nurani. Ketika kita melihat warga Papua yang terus-menerus distigma dalam ruang publik, atau kelompok agama minoritas yang kesulitan membangun rumah ibadah, atau mahasiswa yang dibungkam karena kritiknya kepada kekuasaan, maka pertanyaannya bukan “apa mereka masih cinta Indonesia?”, tapi “apakah kita sudah membela Indonesia dengan cara yang adil bagi mereka?” Kita terlalu mudah menganggap nasionalisme sebagai milik mereka yang keras bersuara, tapi lupa bahwa kadang-kadang nasionalisme itu justru hadir dalam diam: dalam ketekunan ibu-ibu guru yang mengajar di pedalaman, dalam ketabahan petani yang terus menanam di tengah krisis, dalam solidaritas kecil antara dua orang dari latar belakang berbeda yang tetap saling membantu.

Bela negara juga bukan soal menjadi “mayoritas baik” yang memberi ruang kepada minoritas. Karena pada dasarnya, tidak ada mayoritas atau minoritas dalam hak untuk dihargai. Semua warga negara adalah pemilik sah republik ini. Maka merangkul yang berbeda bukanlah tindakan belas kasihan, tapi kewajiban moral dan tanggung jawab konstitusional. Dan jika hari ini kita masih mendapati bahwa sebagian kelompok merasa terasing dari negara, merasa didiskriminasi, atau merasa selalu salah hanya karena berbeda, maka kita sedang gagal sebagai sebuah bangsa. Kita sedang kehilangan kepekaan terhadap satu hal yang paling esensial dalam kehidupan bersama: keadilan.

Keadilan hanya bisa ditegakkan bila kita mengakui keberadaan dan hak yang sama bagi yang berbeda. Bila kita hanya menyayangi yang satu barisan, maka itu bukan bela negara, melainkan bela kelompok. Bila kita hanya membela hak mereka yang mendukung kita, maka itu bukan cinta tanah air, melainkan cinta kekuasaan. Dan bangsa yang menjadikan kekuasaan sebagai ukuran kebenaran akan cepat lelah, sebab rakyat akan kehilangan kepercayaan dan negara akan kehilangan makna. Maka, tugas kita adalah terus menumbuhkan keberanian moral untuk berdiri bersama mereka yang paling lemah, untuk menyuarakan yang paling sunyi, dan untuk merawat yang paling rentan.

Dalam situasi politik yang makin panas dan fragmentatif, di mana setiap perbedaan pandangan bisa menjadi bahan persekusi, bela negara berarti menolak terseret dalam arus kebencian massal. Ia berarti bersikap waras di tengah kegilaan kolektif. Ia berarti melindungi ruang publik agar tetap menjadi tempat dialog, bukan arena saling serang. Dan terutama, ia berarti meneguhkan bahwa menjadi Indonesia berarti merangkul semua anaknya yang keras maupun lembut, yang ramai maupun sunyi, yang mayoritas maupun minoritas. Inilah filosofi terdalam dari semangat kebangsaan: kita tidak harus sama, tapi kita tidak boleh saling meninggalkan.

Kita bisa saja berbeda dalam pilihan politik, dalam pemahaman agama, dalam orientasi budaya, bahkan dalam gaya hidup. Tapi selama kita sepakat bahwa keadilan adalah milik semua, bahwa hak hidup dan berkarya adalah hak semua warga, dan bahwa negara ini harus melindungi setiap orang tanpa kecuali, maka kita masih satu. Dan selama kesatuan itu dijaga bukan dengan paksaan, tapi dengan kasih dan pengertian, maka kita masih punya masa depan sebagai bangsa.

Kelak, di masa depan, anak-anak Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih kompleks daripada yang kita alami hari ini. Dunia akan makin terbuka dan penuh silang budaya. Perbedaan akan semakin ekstrem dan kadang membingungkan. Maka bila kita tidak menanamkan sejak dini bahwa bela negara berarti menghormati dan merangkul yang tak sama, maka kita sedang mempersiapkan generasi yang rapuh secara sosial. Tapi bila kita mampu menunjukkan dengan tindakan—bukan hanya dengan kata-kata bahwa mencintai Indonesia berarti mencintai keberagamannya, maka kita sedang menanam benih kekuatan yang akan bertahan melewati zaman.

Akhirnya, membela negara bukanlah membela satu versi tentang bagaimana seharusnya menjadi Indonesia. Ia adalah kesediaan untuk menerima banyak versi yang sama-sama ingin mencintai negeri ini dengan caranya sendiri. Karena negara bukan hanya soal pemerintahan, tapi soal rasa bersama. Dan dalam rasa itu, kita semua punya tempat. Kita semua punya hak. Kita semua punya tanggung jawab.

Dan jika suatu saat nanti sejarah bertanya, “Bagaimana Indonesia bertahan di tengah dunia yang saling membenci?”, biarlah jawabannya sederhana tapi kuat: karena kami tidak mengusir yang berbeda, tapi memilih untuk merangkul dan menjadi saudara.

Kampus, Sekolah, dan Media: Medan Strategis untuk Memulihkan Persaudaraan

Di tengah gempuran era digital, arus disinformasi, dan menguatnya polarisasi sosial-politik, lembaga pendidikan dan media tidak lagi bisa berdiri sebagai institusi netral yang hanya menjadi tempat produksi ilmu atau informasi. Mereka adalah medan strategis, ruang-ruang penentu arah bangsa, di mana nilai-nilai kebangsaan bisa ditanam secara mendalam, atau justru dikhianati secara perlahan. Kampus, sekolah, dan media bukan sekadar tempat belajar atau tempat bekerja; mereka adalah lokus tempat karakter kebangsaan diuji dan dibentuk. Jika ruang-ruang ini gagal memelihara keadaban, maka yang lahir bukan generasi pembela bangsa, tetapi generasi yang terbiasa menyulut api kebencian sambil mengutip dalil kebebasan berekspresi.

Kampus semestinya menjadi taman berpikir, ruang subur bagi pertumbuhan nalar, tempat berbeda-beda pikiran bisa bertemu tanpa saling menghancurkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kampus-kampus kita justru menjadi medan propaganda yang menyelusup melalui organisasi eksklusif, diskusi yang disusupi agenda sektarian, bahkan praktik diskriminatif terhadap mahasiswa yang tidak mengikuti arus politik kampus yang dominan. Ketika ruang akademik dijadikan alat untuk memaksakan kebenaran tunggal dan membungkam kritik, maka yang sedang dikorbankan bukan hanya kebebasan akademik, tetapi juga semangat persaudaraan sebangsa. Mahasiswa mulai melihat temannya bukan sebagai rekan berpikir, tetapi sebagai lawan ideologis. Dosen menjadi ragu menyampaikan pendapat karena takut disalahartikan atau dibungkam. Padahal, justru di kampus-lah bela negara harus ditanam sejak dini: sebagai keberanian untuk berpikir mandiri dan tetap menghargai yang berbeda.

Di sisi lain, sekolah dasar hingga menengah menghadapi tantangan yang tak kalah pelik. Di tengah kurikulum yang padat dan beban administrasi yang berat, pendidikan karakter seringkali terpinggirkan. Padahal, anak-anak usia sekolah adalah generasi yang pertama kali mengalami dan menilai bagaimana negara memperlakukan mereka. Ketika sekolah menjadi tempat yang penuh kekerasan simbolik, diskriminasi sosial, dan ketimpangan fasilitas, maka yang tumbuh bukan warga negara yang cinta tanah air, tapi generasi yang merasa negara tak pernah hadir. Guru, dalam hal ini, memegang peran sentral. Bukan hanya sebagai pengajar, tapi pembimbing karakter. Ketika seorang guru mengajarkan toleransi melalui perbuatan, bukan sekadar ceramah, maka di situlah benih persaudaraan ditanam dengan sungguh-sungguh. Dan ketika sekolah memberi ruang untuk mendengar suara siswa, mengajarkan empati, serta memperkuat solidaritas sosial lintas identitas, maka sekolah sedang menjadi garda depan bela negara yang sesungguhnya.

Sementara itu, media baik konvensional maupun digital memiliki kekuatan yang lebih luas dan mendalam dari yang bisa dibayangkan. Satu berita bisa memengaruhi opini jutaan orang. Satu narasi bisa mengubah arah kebijakan, bahkan memicu konflik sosial. Di tangan media, kebenaran bisa dirawat atau dibunuh. Di ruang media sosial, satu cuitan bisa menyulut kemarahan massal, satu unggahan bisa menjadi senjata untuk membunuh karakter seseorang. Ketika media digunakan untuk menebar rasa takut, memperkuat stereotip, atau mempermainkan emosi publik demi klik dan trafik, maka mereka sedang menggerogoti persaudaraan bangsa demi kepentingan ekonomi dan politik. Media tidak lagi menjadi cermin bagi realitas yang jujur, tapi menjadi mesin polarisasi yang bekerja 24 jam tanpa etika.

Bela negara hari ini tidak cukup hanya dengan mengangkat bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan. Ia juga berarti membela ruang-ruang dialog dari serbuan kebencian dan kebohongan. Ia berarti membela hak warga untuk bertanya, untuk berbeda, untuk membantah—selama itu dilakukan dalam semangat kebangsaan, bukan permusuhan. Kita butuh lebih banyak ruang untuk mendengar, bukan hanya bicara. Lebih banyak ruang untuk memahami, bukan hanya menyerang. Kampus harus melindungi mahasiswa dari tekanan ideologis yang memaksa. Sekolah harus menciptakan ruang inklusif yang menumbuhkan empati sejak dini. Media harus sadar bahwa kekuatan mereka membawa tanggung jawab moral yang besar dalam membentuk karakter publik.

Namun semua itu tidak akan terjadi jika kita terus memelihara ilusi bahwa bela negara hanya urusan aparat keamanan atau pejabat negara. Bela negara adalah urusan bersama. Ia tumbuh dalam keseharian: dalam ruang kelas yang penuh kasih, dalam ruang redaksi yang jujur, dalam diskusi kampus yang terbuka. Ia lahir dari keberanian kolektif untuk menjaga ruang-ruang publik tetap sehat, terbuka, dan adil. Karena ketika kampus menjadi tempat orang saling menghapus, sekolah menjadi tempat anak-anak belajar benci, dan media menjadi ruang fitnah yang dilegalkan, maka bukan hanya persaudaraan yang runtuh seluruh fondasi negara ini akan retak tanpa kita sadari.

Kita membutuhkan transformasi paradigma. Pendidikan dan media bukan semata-mata ladang produksi sumber daya manusia atau pasar informasi. Mereka adalah medan kebudayaan, tempat nilai-nilai luhur bangsa diperjuangkan. Kampus harus kembali menjadi rumah berpikir yang membesarkan keberagaman pendapat. Sekolah harus membentuk pribadi yang tahan terhadap perbedaan. Media harus menjadi penghubung nalar publik, bukan sekadar corong politik atau mesin sensasi. Dalam konteks ini, bela negara menjadi proyek kultural jangka panjang, bukan sekadar mobilisasi emosi jangka pendek. Kita harus berani menyatakan: setiap kali kita menanam benih empati dan kejujuran dalam ruang pendidikan dan media, kita sedang menambal luka persaudaraan yang tercabik.

Kita tak bisa lagi berdiam diri ketika ujaran kebencian menjadi konsumsi harian. Kita tak bisa membiarkan teori konspirasi dijual murah di kanal-kanal digital. Kita tak boleh pasrah saat generasi muda dibentuk oleh algoritma yang menyesatkan. Sebab diam berarti menyerah. Dan menyerah pada kebencian berarti menyerahkan masa depan bangsa pada kehancuran yang perlahan tapi pasti. Maka, jika kita benar-benar ingin membela negara ini, kita harus mulai dari ruang-ruang yang paling strategis: kampus, sekolah, dan media. Di situlah pertempuran sesungguhnya berlangsung. Di situlah harapan atau kehancuran masa depan ditentukan.

Dan kelak, ketika sejarah menilai generasi ini, biarlah yang tercatat bukan hanya kebisingan dan konflik, tapi juga upaya tanpa lelah untuk menjaga ruang hidup bersama tetap waras. Bahwa di tengah riuhnya zaman, masih ada yang percaya bahwa menyelamatkan persaudaraan adalah bentuk tertinggi dari cinta tanah air. Masih ada yang percaya bahwa bela negara bukan berarti menekan yang berbeda, tapi melindungi semua agar tetap merasa menjadi bagian dari Indonesia. Dan selama semangat itu masih hidup di ruang-ruang pendidikan dan media, selama itu pula republik ini akan tetap tegak berdiri.

Mengasuh Bangsa dengan Hati, Bukan Hanya Kebijakan

Dalam sistem pemerintahan modern, negara hadir melalui kebijakan, regulasi, dan institusi. Tetapi sebuah bangsa tidak hanya hidup dari hukum dan aturan. Ia tumbuh dari rasa, dari pengasuhan, dari perlakuan yang menjadikan rakyat merasa dilihat, dihargai, dan dilindungi. Maka ketika kita bicara tentang bela negara, sesungguhnya yang kita bicarakan bukan semata soal bagaimana rakyat taat pada negara, melainkan bagaimana negara mencintai rakyatnya. Sebab orang tidak akan membela rumah yang tidak mengasuhnya. Tidak akan rela berkorban untuk tanah air yang tak pernah memeluknya dalam keadilan dan kasih sayang. Bela negara tidak bisa dipaksa dengan perintah atau dibentuk lewat slogan. Ia hanya bisa lahir dari relasi yang sehat antara penguasa dan yang dikuasai relasi yang dibangun atas dasar teladan, bukan tekanan.

Pemerintah, aparat, dan semua pemangku kepentingan tentu memiliki posisi strategis dalam menjaga keutuhan negara. Tapi peran itu akan menjadi beban kosong bila tak diiringi dengan sensitivitas kemanusiaan. Kita sudah terlalu lama menyaksikan kekuasaan dijalankan dengan bahasa kaku birokrasi, tanpa empati terhadap mereka yang paling terdampak. Rakyat kecil yang menjerit tak didengar. Korban ketidakadilan dianggap beban administrasi. Pemimpin lebih sibuk mengatur pencitraan ketimbang mendengar suara yang tak terdengar. Padahal di situlah awal kegagalan negara untuk diasuh. Sebab bangsa ini bukan kumpulan data statistik, melainkan komunitas jiwa yang rapuh dan penuh harapan. Dan mengasuh bangsa artinya menyentuh jiwa itu, bukan sekadar mengatur langkahnya.

Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa besar runtuh bukan karena kehilangan senjata, tetapi karena kehilangan hati. Mereka gagal merawat rasa keadilan, gagal menjaga martabat rakyat kecil, gagal menciptakan ruang aman bagi warganya untuk merasa menjadi bagian. Ketika negara hanya menjadi alat kekuasaan segelintir elit dan rakyat dijadikan objek, maka semangat bela negara akan mati perlahan. Orang tak akan rela mati untuk negara yang tak pernah hadir saat hidup mereka menderita. Karena pada dasarnya, cinta tanah air adalah refleksi dari pengalaman hidup dalam perlindungan negara yang adil dan penuh kasih. Bila rakyat hidup dalam ketakutan, dalam ketidakpastian hukum, dalam ketimpangan yang terus diwariskan, maka nasionalisme akan menjelma jadi kemarahan yang memuncak dalam berbagai bentuk resistensi sosial.

Mengasuh bangsa bukan berarti memanjakan rakyat, tetapi hadir dengan empati dan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang hadir di tengah bencana, bukan untuk kamera, tapi untuk memeluk korban, sedang menanam benih bela negara. Seorang pejabat yang mendengarkan suara petani yang lahannya terancam, bukan sekadar menerima laporan, sedang menjaga kewibawaan negara. Aparat hukum yang menolak intervensi demi menegakkan keadilan untuk semua golongan, sedang mempertahankan jiwa bangsa dari keretakan. Inilah bentuk-bentuk pengasuhan yang sering luput dari ukuran formal, tapi justru paling menentukan: apakah rakyat akan merasa memiliki negara, atau justru merasa asing di negerinya sendiri.

Di banyak tempat, kita melihat bagaimana rakyat mulai kehilangan kepercayaan pada sistem. Mereka melihat bagaimana hukum bisa dibeli, keadilan bisa ditunda, dan kekuasaan dijalankan seperti warisan keluarga. Rasa frustrasi itu menjelma jadi sinisme, apatisme, bahkan radikalisme. Ketika saluran ekspresi publik tertutup, ketika suara hanya direspons oleh buzzer, ketika kritik dibungkam dengan label makar, maka negara sedang mencabut akar kepercayaannya sendiri. Tak heran jika akhirnya rakyat memilih jalan sendiri-sendiri. Karena manusia hanya akan mencintai apa yang membuatnya merasa utuh. Dan negara yang tidak mengasuh rakyatnya dengan hati adalah negara yang perlahan kehilangan makna.

Mengasuh bangsa berarti memahami bahwa setiap kebijakan bukan hanya soal angka, tapi tentang manusia. Tentang ibu yang harus berjuang menyekolahkan anaknya. Tentang nelayan yang kesulitan melaut karena aturan yang tidak adil. Tentang buruh yang terjebak dalam upah murah dan biaya hidup tinggi. Tentang anak muda yang cemas tak mendapat ruang untuk berkarya. Semua ini bukan sekadar tantangan pembangunan, tetapi juga soal eksistensi: apakah negara ini benar-benar hadir untuk mereka, atau hanya hadir dalam baliho dan pidato?

Pemimpin sejati bukan yang hanya bisa memerintah, tapi yang bisa membesarkan jiwa rakyatnya. Yang berani hadir dalam kerapuhan warganya. Yang mampu menahan ego untuk mendengar jeritan yang paling sunyi. Karena rakyat tidak butuh pemimpin yang sempurna, tapi yang bisa dipercaya. Tidak butuh kekuasaan yang kuat, tapi kekuasaan yang peduli. Itulah teladan yang akan menumbuhkan semangat bela negara: ketika rakyat merasa pemimpinnya berdiri bersama mereka, bukan di atas mereka.

Bela negara yang hidup adalah bela negara yang dilandasi rasa cinta, bukan ketakutan. Ketika negara membalas kritik dengan penjara, rakyat tak akan belajar mencintai, tapi belajar diam. Ketika aparat menindas warga dengan kekerasan, maka yang tumbuh bukan hormat, tapi dendam. Maka mengasuh bangsa adalah pekerjaan halus yang membutuhkan kelembutan karakter, bukan hanya ketegasan hukum. Ia menuntut kehadiran pemimpin yang bisa menangis bersama rakyat, bukan sekadar tertawa di atas podium.

Dan ini bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat. Di tingkat desa, kecamatan, kota, semua pemegang kewenangan harus menjadi bagian dari ekosistem pengasuhan bangsa. Kepala desa yang merangkul semua warganya tanpa memandang pilihan politik, camat yang membuka ruang diskusi, bupati yang hadir dalam kesulitan warganya mereka semua adalah tiang-tiang penyangga negara yang sejati. Karena pengasuhan bangsa adalah kerja kolektif yang hanya bisa berhasil jika semua tingkatan kepemimpinan memiliki empati dan integritas.

Di tengah dunia yang semakin keras dan tak pasti, rakyat membutuhkan negara yang bisa dipeluk, bukan ditakuti. Negara yang menjadi tempat kembali saat semuanya runtuh, bukan tempat melarikan diri. Dan itu hanya mungkin jika pemimpin-pemimpinnya memutuskan untuk mengasuh bangsa ini dengan hati, bukan hanya dengan angka. Mereka harus menyadari bahwa kekuasaan adalah mandat yang lahir dari kepercayaan, dan kepercayaan itu hanya bisa dijaga dengan ketulusan. Ketulusan untuk hadir, untuk jujur, dan untuk membela yang paling lemah.

Pada akhirnya, membangun negara bukan hanya soal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Itu penting, tapi tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah membangun rasa memiliki, rasa terhubung, rasa dihargai. Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang tidak punya masalah, tapi negara yang terus berusaha menyelesaikan masalahnya dengan adil dan manusiawi. Dan rakyat yang rela membela negaranya bukanlah rakyat yang dicekoki janji, tapi yang merasakan kehadiran negara dalam hidup mereka sehari-hari.

Kelak, sejarah akan mencatat bukan hanya siapa yang membuat kebijakan besar, tapi siapa yang hadir ketika rakyat merasa sendirian. Bukan hanya siapa yang bicara paling lantang di mimbar, tapi siapa yang paling setia di saat genting. Dan jika kita ingin mewariskan negara yang tetap utuh kepada anak cucu kita, maka satu hal yang harus kita jaga adalah: rasa diasuh oleh negara. Karena hanya dari situlah lahir warga negara yang bersedia membela tanah airnya dengan cinta, bukan karena terpaksa, tapi karena merasa dicintai.

Saatnya Kembali Bersaudara, Sebelum Terlambat

Sejarah bangsa ini bukan dibangun oleh senjata, tapi oleh harapan. Para pendiri bangsa tidak hanya berjuang dengan bambu runcing, melainkan dengan keyakinan bahwa Indonesia bisa menjadi rumah bagi semua, tak peduli dari mana asal, bahasa, suku, atau keyakinannya. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil kalkulasi rasional tentang kekuatan militer, melainkan buah dari kesadaran spiritual yang mendalam: bahwa kita adalah satu nasib, satu tanah air, satu cita-cita. Maka ketika hari ini kita bicara tentang bela negara, sesungguhnya kita sedang bicara tentang bagaimana mewarisi semangat itu dalam bentuk yang lebih relevan, lebih manusiawi, dan lebih tahan menghadapi tantangan zaman. Bela negara bukan lagi soal perang fisik, tapi perang batin: melawan ego, membebaskan diri dari fanatisme, dan menghidupkan kembali rasa persaudaraan yang makin redup.

Sayangnya, semangat persaudaraan yang menjadi fondasi bangsa ini kini seperti kabur di tengah kabut konflik sosial dan polarisasi politik. Kita hidup dalam zaman di mana orang lebih cepat mencurigai ketimbang memahami. Lebih mudah marah ketimbang mendengarkan. Lebih senang membentak ketimbang berdialog. Di dunia maya maupun nyata, kita bisa melihat bagaimana warga satu bangsa saling menuding, saling membenci, bahkan tak jarang saling menistakan, hanya karena berbeda pilihan atau keyakinan. Padahal, perbedaan itu sendiri bukanlah ancaman. Justru itulah kekayaan yang kita janjikan sejak awal berdirinya republik. “Bhinneka Tunggal Ika” bukan slogan kosong, melainkan amanah sejarah yang harus terus kita jaga dengan ketekunan dan ketulusan.

Dalam suasana seperti ini, bela negara bukan bisa dijalankan dengan doktrin atau instruksi dari atas. Ia harus tumbuh dari bawah dari hati yang sadar bahwa kita tidak bisa terus hidup dalam konflik dan prasangka. Saatnya kita turun dari menara ego, melepaskan atribut-atribut yang membatasi pandangan, dan menyapa satu sama lain sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga, sebagai sesama anak bangsa. Kita harus belajar lagi menyebut orang lain sebagai saudara, bukan musuh. Sebab bangsa ini akan runtuh bukan karena ancaman asing, tapi karena kita sendiri berhenti saling percaya. Kita bisa punya hukum yang kuat, ekonomi yang maju, bahkan militer yang tangguh. Tapi jika kita gagal menjaga persaudaraan, maka semua itu tidak akan cukup untuk menyelamatkan masa depan.

Musuh kita hari ini bukan lagi penjajah berseragam kolonial, tapi bentuk-bentuk baru penjajahan yang lebih licik: keserakahan yang menyamar jadi kebijakan publik, kebencian yang dikemas dalam ideologi keagamaan, perpecahan yang dibungkus dalam nama demokrasi. Kita dijajah oleh algoritma yang memperkuat fanatisme, oleh politisi yang memecah belah demi suara, oleh media yang lebih memilih sensasi ketimbang kebenaran. Maka, bela negara hari ini bukan cuma tentang “siap mati demi bangsa”, tapi jauh lebih sulit: siap hidup bersama dalam perbedaan. Siap bekerja jujur demi kemajuan negeri, bahkan ketika sistem masih belum adil. Siap menahan diri dari membalas dendam, demi menyembuhkan luka lama yang diwariskan oleh sejarah kelam. Siap menyapa orang yang berbeda, bukan untuk menyeragamkan, tapi untuk berjalan berdampingan menuju masa depan yang lebih baik.

Persaudaraan bukanlah kondisi yang hadir otomatis. Ia harus terus diperjuangkan, terutama saat realitas mendorong kita untuk menyerah. Ketika kita merasa dikhianati oleh sistem, disakiti oleh perbedaan, dikecewakan oleh pemimpin di situlah ujian persaudaraan sesungguhnya. Apakah kita akan memilih jalan kebencian? Ataukah kita akan bertahan dengan keyakinan bahwa bangsa ini masih layak diperjuangkan? Persaudaraan menuntut pengorbanan. Ia memerlukan kesabaran untuk terus hadir meski tak selalu disambut. Tapi justru karena itulah ia menjadi kekuatan yang paling kokoh. Sebab hanya dengan cinta dan kepercayaan kita bisa menyatukan begitu banyak perbedaan ke dalam satu nama: Indonesia.

Kita tidak sedang memimpikan utopia di mana semua orang sama dan setuju. Justru sebaliknya: kita ingin menciptakan ruang di mana orang bisa berbeda dan tetap dihargai. Di mana perbedaan pendapat tidak harus berarti permusuhan. Di mana perbedaan latar belakang tidak dijadikan alat untuk menentukan siapa yang lebih berhak atas negeri ini. Karena Indonesia bukan milik satu golongan. Ia milik semua, atau tidak milik siapa-siapa. Dan ketika kita memilih untuk kembali bersaudara, kita sedang memperkuat fondasi bangsa ini untuk bertahan dalam gelombang zaman yang makin deras.

Tidak ada jalan pintas untuk memulihkan persaudaraan. Ia harus dibangun setiap hari, di setiap percakapan, di setiap tindakan. Ketika seorang guru mengajarkan muridnya untuk tidak mengejek teman yang berbeda agama, itu bela negara. Ketika seorang wartawan menolak menyebar hoaks demi rating, itu bela negara. Ketika seorang petani dan pengusaha bisa duduk bersama untuk mencari solusi tanpa saling curiga, itu bela negara. Ketika anak muda memilih berdialog ketimbang menyindir di media sosial, itu bela negara. Bentuknya bisa kecil, tapi dampaknya besar. Karena bangsa ini tidak dibangun dalam sehari. Ia dibangun dari berjuta-juta tindakan kecil yang menumbuhkan saling percaya.

Kita harus segera sadar bahwa waktu kita tidak banyak. Generasi muda mulai kehilangan kepercayaan pada negara. Polarisasi politik makin menjadi budaya. Ketimpangan sosial membelah kesetiaan. Jika kita tidak segera memilih untuk kembali bersaudara, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran yang pelan tapi pasti. Dan ketika bangsa ini benar-benar terpecah, tidak akan ada satu pun kelompok yang benar-benar menang. Semua akan rugi. Semua akan kehilangan. Maka pilihan itu harus kita buat sekarang hari ini, bukan esok.

Bela negara adalah panggilan nurani, bukan mobilisasi massa. Ia adalah keputusan moral yang diambil setiap hari: apakah kita akan menambah luka, atau ikut menyembuhkan? Apakah kita akan memperkuat tembok perbedaan, atau membangun jembatan pengertian? Apakah kita akan menonton negara ini retak, atau ikut merawatnya dengan cinta? Jangan tunggu perpecahan menjadi kenyataan untuk menyesal. Saatnya kembali bersaudara sebelum terlambat.

Dan ketika anak cucu kita kelak menulis sejarah, biarlah mereka membaca bahwa generasi ini bukan hanya generasi yang mewarisi republik, tapi generasi yang memilih untuk menyelamatkannya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih. Bukan dengan paksaan, tapi dengan pengertian. Bukan dengan kebencian, tapi dengan tekad untuk tetap bersaudara, meski zaman terus berusaha memecah kita. Sebab hanya dengan itu Indonesia bisa terus ada: bukan karena semua sempurna, tapi karena semua memilih untuk tetap bersama.

Bangsa yang Disatukan oleh Persaudaraan Takkan Mudah Dikalahkan

Dalam perjalanan sejarah umat manusia, tidak ada satu pun bangsa yang bertahan hanya karena kekuatan senjata, kecanggihan teknologi, atau kekayaan alam semata. Semua itu penting, bahkan strategis. Tapi yang benar-benar menentukan kekuatan suatu bangsa adalah sejauh mana rakyatnya mampu menjaga satu sama lain dalam masa sulit, saling menopang di tengah krisis, dan tetap saling percaya saat dunia berguncang. Indonesia tidak pernah lahir dari garis lurus sejarah yang nyaman. Ia lahir dari pergulatan panjang, dari air mata dan darah, dari perbedaan yang diikat bukan oleh kemiripan, tapi oleh kemauan untuk tetap bersama. Dan ikatan itu adalah persaudaraan. Bukan sekadar slogan dalam pidato, tapi jalinan batin yang tumbuh dalam keseharian: saat petani membantu tetangganya menanam, saat pemuda dari Sabang bisa bersahabat dengan teman dari Papua, saat perbedaan keyakinan tak menghentikan gotong royong di desa-desa kita. Inilah kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh musuh manapun—persaudaraan yang tumbuh bukan dari keterpaksaan, melainkan dari kesadaran.

Kita hidup di masa yang penuh dengan paradoks. Teknologi semakin canggih, tetapi hubungan antarmanusia justru semakin renggang. Komunikasi begitu cepat, namun rasa empati kian tipis. Di tengah pusaran informasi yang membanjir tanpa henti, kita kehilangan kehangatan dalam menyapa sesama. Banyak dari kita lebih peduli dengan “trending topic” dibandingkan penderitaan tetangga. Padahal yang paling kita butuhkan untuk bertahan sebagai bangsa bukanlah lebih banyak algoritma, tetapi lebih banyak hati. Kita butuh kembalinya ruang-ruang pertemuan antarmanusia, ruang yang tidak menilai berdasarkan perbedaan pendapat, tapi berdasar pada komitmen yang sama: menjaga Indonesia tetap utuh. Persaudaraan itu tidak harus selalu besar dan megah. Ia bisa lahir dari obrolan jujur, dari saling membantu tanpa pamrih, dari menahan diri untuk tidak menebar kebencian meski berbeda pilihan.

Bela negara dalam pengertian yang sejati adalah kemampuan untuk mencintai tanpa syarat. Mencintai bangsa ini sebagaimana kita mencintai orang-orang terdekat kita: penuh penerimaan, siap mengoreksi jika salah, dan tetap setia meski diuji berkali-kali. Persaudaraan adalah bentuk cinta yang paling konkret. Ia tak butuh deklarasi resmi, tapi tampak nyata dalam tindakan. Ketika seorang sopir ojek membantu penumpangnya yang kesusahan tanpa melihat latar belakang, ketika seorang guru tetap mengajar meski gajinya tak seberapa, ketika sekelompok relawan dari latar berbeda bahu-membahu saat bencana melanda itulah wajah paling indah dari persaudaraan. Dan selama wajah itu masih ada di pelosok-pelosok negeri ini, kita tak akan pernah benar-benar kalah. Kita boleh jatuh, boleh tersandung konflik, tapi kita akan selalu punya jalan pulang: kepada sesama.

Tantangan yang kita hadapi ke depan bukan main-main. Dunia tengah bergerak cepat ke arah ketidakpastian: krisis iklim, gejolak ekonomi global, migrasi sosial, persaingan geopolitik, hingga ancaman perang siber. Semua itu akan menguji bukan hanya kekuatan negara dalam arti fisik, tetapi juga ketahanan jiwa kolektif kita sebagai bangsa. Apakah kita akan saling menyalahkan, atau tetap saling menopang? Apakah kita akan terpecah oleh provokasi, atau justru semakin erat karena sadar bahwa hanya dengan bersama kita bisa bertahan? Negara yang kehilangan persaudaraan di dalamnya akan mudah disusupi kepentingan asing. Ia akan gampang dipecah dari dalam, tanpa harus ditembak dari luar. Sebaliknya, bangsa yang rakyatnya saling menjaga, saling percaya, dan saling menegakkan keadilan, akan sangat sulit dikalahkan bahkan oleh kekuatan sebesar apapun.

Dalam konteks inilah, kita harus menegaskan kembali bahwa bela negara bukanlah proyek sesaat yang muncul saat upacara atau momen politis. Ia adalah napas panjang yang harus dijaga setiap hari, oleh semua orang, dalam segala profesi. Seorang ibu rumah tangga yang mendidik anaknya untuk jujur, seorang petani yang terus menanam meski hasil panennya tak menentu, seorang dokter yang merawat pasien dari golongan apapun dengan cinta semuanya sedang membela negara dalam bentuk paling tulus. Karena mereka sedang menjaga kehidupan. Dan menjaga kehidupan warga negara adalah bentuk tertinggi dari membela bangsa. Kita harus mengubah paradigma bela negara dari yang bersifat militeristik menjadi humanistik. Dari yang bersifat eksklusif menjadi inklusif. Bela negara bukan hanya tugas TNI atau aparatur negara. Ia adalah tanggung jawab kolektif untuk memastikan bahwa setiap orang merasa aman, dihargai, dan didengarkan di negeri ini.

Tentu, bukan hal mudah untuk menjaga persaudaraan di tengah perbedaan yang sangat kompleks. Bahkan mungkin, jalan ini adalah jalan yang paling sulit. Tapi justru karena itulah ia begitu penting. Negara-negara besar di dunia bisa membangun gedung pencakar langit, bisa memiliki senjata tercanggih, tapi jika rakyatnya hidup dalam saling curiga dan permusuhan, mereka tidak benar-benar kuat. Sebaliknya, negara yang sederhana namun memiliki ikatan sosial yang kokoh akan mampu melewati badai apapun. Kita bisa melihat bagaimana bangsa-bangsa kecil yang penuh solidaritas mampu bertahan dalam krisis yang berkepanjangan. Kita harus belajar dari sana. Bahwa yang paling kita butuhkan bukan semata-mata kekuatan ekonomi atau politik, melainkan kekuatan moral untuk tetap melihat sesama sebagai saudara.

Mari kita jaga simpul-simpul yang menyatukan kita. Mari kita rawat ruang-ruang yang masih menyisakan rasa percaya. Jangan biarkan fanatisme buta, kebencian identitas, atau keserakahan elite mencabik-cabik jaringan persaudaraan yang telah dibangun dengan susah payah oleh generasi terdahulu. Kita tidak boleh mewariskan bangsa yang retak kepada anak cucu. Kita harus mewariskan bangsa yang saling melindungi. Bangsa yang tahu bahwa tak ada yang lebih penting daripada menjaga satu sama lain. Bangsa yang sadar bahwa hidup dalam keberagaman bukan ancaman, tapi anugerah yang harus dirawat bersama.

Dan jika ada satu pelajaran yang bisa kita pegang teguh dari perjalanan panjang ini, maka itu adalah: bangsa yang disatukan oleh persaudaraan takkan mudah dikalahkan. Ia mungkin terpukul, mungkin terluka, mungkin tertinggal. Tapi ia akan selalu bangkit. Karena ada sesuatu yang lebih kuat dari kekuasaan dan kekayaan yaitu cinta tanpa syarat kepada tanah air dan kepada sesama. Inilah saatnya kita memilih untuk terus memperkuat simpul-simpul itu, bukan memutusnya. Inilah saatnya kita menegaskan bahwa bela negara adalah tentang saling menjaga, bukan saling meniadakan. Tentang saling menguatkan, bukan saling menekan. Dan tentang saling mencintai, bukan saling mencurigai.

Karena Indonesia tidak akan berdiri tegak hanya oleh kekuatan negara. Ia akan bertahan karena kekuatan hati rakyatnya. Hati yang tetap lembut dalam konflik. Hati yang tetap terbuka dalam perbedaan. Hati yang tetap mencintai walau dikhianati. Dan selama hati itu masih hidup dalam dada kita, Indonesia akan selalu punya harapan. Mari jaga harapan itu bersama. Dengan cinta, dengan empati, dan dengan semangat persaudaraan yang tak pernah padam. Sebab itulah sejatinya bela negara: mencintai sesama rakyat Indonesia, sepenuh hati dan itu tugas kita bersama, hari ini dan selamanya. (Hengki/dp)

Apa Reaksi Anda?