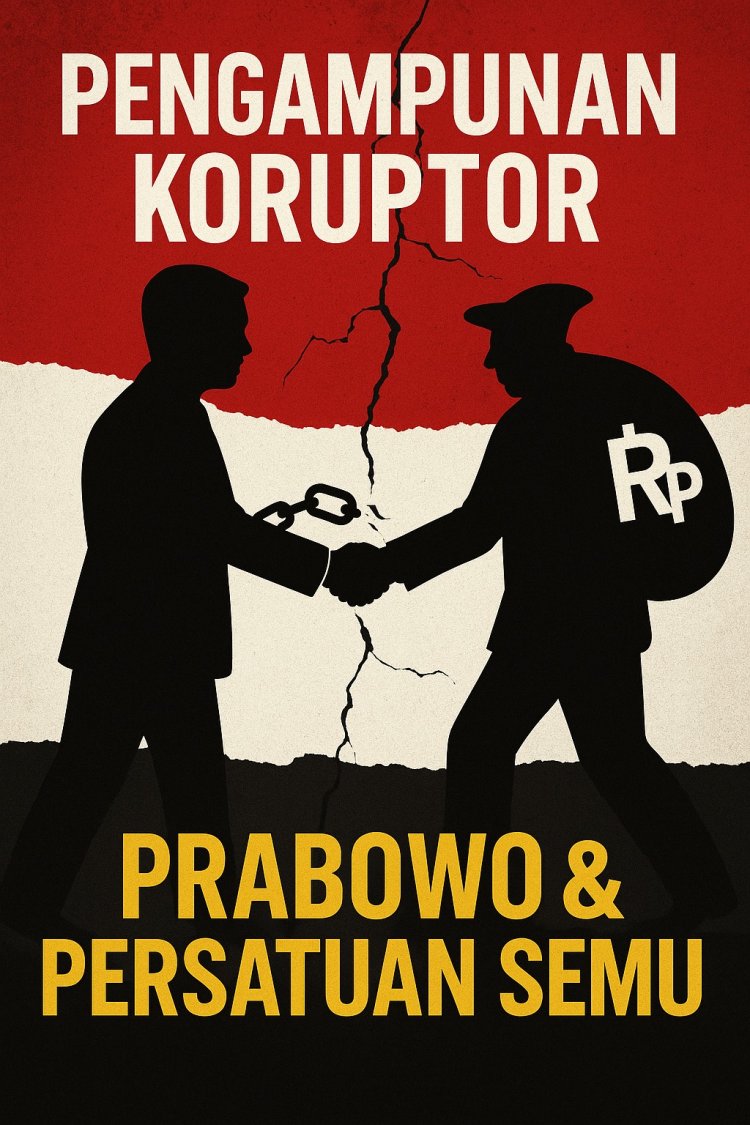

Pengampunan Koruptor: Prabowo dan Persatuan Semu

Pengampunan Koruptor: Prabowo dan Persatuan Semu

detakpolitik.com, Jakarta - Ada masa ketika suara Prabowo Subianto menggema di panggung kampanye, memecah udara dengan janji yang seolah menjadi obat bagi dahaga rakyat akan keadilan. Ia bicara lantang bahwa koruptor harus diasingkan ke Pulau Nusa Kambangan. Bahwa mereka yang berani merampok uang rakyat tidak pantas menghirup udara bebas di tengah masyarakat, apalagi menikmati hidup dengan hasil jarahan. Janji itu terdengar seperti genderang perang, menggetarkan hati rakyat, memantik harapan bahwa akhirnya akan datang seorang pemimpin yang memegang pedang hukum tanpa goyah, tanpa takut, tanpa kompromi.

Tetapi hari ini, rakyat dipaksa menelan kenyataan yang pahit dan getir. Prabowo yang dulu bersumpah akan mengasingkan koruptor, justru menandatangani keputusan yang berlawanan dengan sumpahnya sendiri. Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP yang terjerat kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku, mendapatkan amnesti. Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sudah divonis 3,5 tahun penjara, dibebaskan sepenuhnya melalui abolisi. Apa yang terjadi? Ke mana perginya janji Nusa Kambangan yang dulu dielu-elukan? Mengapa tangan yang seharusnya menegakkan hukum kini menjadi tangan yang menghapus hukuman?

Bagi rakyat yang masih memegang kata sebagai kehormatan, ini bukan sekadar kebijakan hukum. Ini adalah pengkhianatan moral. Bagaimana mungkin pengampunan kepada terpidana korupsi dibungkus dengan dalih persatuan nasional? Sejak kapan persatuan dibangun di atas pondasi pengkhianatan terhadap keadilan? Sejak kapan rekonsiliasi berarti membebaskan mereka yang sudah terbukti menodai amanah publik? Janji Nusa Kambangan kini seolah hanya catatan kaki dalam sejarah kampanye, sementara kenyataan di Istana justru menulis bab baru: Bab Pengampunan.

Rakyat yang dulu percaya kini merasa dibohongi. Mereka ingat, mereka tidak lupa, bahwa kampanye adalah kontrak moral. Ketika seorang calon pemimpin berkata akan mengasingkan koruptor, itu berarti ia mengikat dirinya pada janji itu di hadapan rakyat dan sejarah. Tapi hari ini, bukannya Nusa Kambangan yang menerima mereka, justru pengampunan presiden yang membuka pintu kebebasan. Apakah ini bentuk balas budi politik? Apakah ini strategi merangkul kekuatan partai besar menjelang Hari Kemerdekaan? Apakah ini sekadar panggung untuk menampilkan wajah ramah di hadapan lawan-lawan politik?

Di saat langkah Prabowo menuai kritik, tak bisa tidak, publik teringat pada sikap Presiden Joko Widodo. Selama dua periode, Jokowi tidak pernah memberi amnesti atau abolisi kepada terpidana korupsi. Ia membiarkan proses hukum berjalan, seberat apapun dampak politiknya. Jokowi paham bahwa korupsi bukan perkara yang bisa dinegosiasikan. Ia tahu bahwa rekonsiliasi sejati bukan soal menghapus hukuman, tetapi memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Bahkan ketika ada tokoh dari partai pendukungnya sendiri yang terjerat, Jokowi tidak mengulurkan tangan pengampunan.

Perbedaan ini begitu mencolok. Jokowi memilih jalur yang nasionalis bukan nasionalis dalam slogan, tetapi dalam tindakan. Ia menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek. Ia menjaga agar hukum tetap punya wibawa di mata rakyat. Sebaliknya, langkah Prabowo hari ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah ini benar demi persatuan, atau sekadar transaksi politik yang dibungkus narasi kebangsaan?

Yang paling berbahaya dari langkah ini adalah preseden yang diciptakannya. Ketika koruptor bisa diampuni, maka sinyal yang diterima oleh calon-calon koruptor di masa depan sangat jelas: kalau Anda punya posisi, pengaruh, atau nilai tawar politik, hukum hanyalah rintangan sementara. Hukuman bukan lagi akhir dari cerita, karena pintu pengampunan selalu bisa terbuka bagi yang “tepat” dan “berguna” bagi kekuasaan.

Rakyat berhak marah. Mereka berhak kecewa. Mereka berhak merasa dikhianati. Sebab janji yang dulu menjadi alasan untuk memberikan suara kini diremukkan oleh keputusan yang bertolak belakang. Dan kemarahan ini bukan semata karena Hasto atau Tom Lembong, tetapi karena prinsip yang dikorbankan. Hari ini, rakyat belajar pelajaran pahit bahwa janji kampanye bisa menguap begitu saja di bawah panasnya kalkulasi politik.

Pulau Nusa Kambangan yang dulu dibayangkan sebagai simbol keadilan kini hanyalah pulau kenangan. Sementara itu, di pusat kekuasaan, pengampunan diberikan kepada mereka yang seharusnya menjadi contoh bahwa hukum tidak bisa dinegosiasikan. Keputusan ini mungkin akan diingat bukan sebagai langkah persatuan, tetapi sebagai titik awal di mana janji anti-korupsi kehilangan maknanya.

Jokowi pernah dikritik keras dalam banyak hal, tetapi dalam hal ini, publik kini bisa melihat betapa pentingnya sikap konsisten. Betapa berharganya pemimpin yang tidak mencampuradukkan politik dan hukum. Dan betapa mahalnya kepercayaan rakyat yang kini, sekali lagi, dipatahkan. Persatuan yang lahir dari keadilan adalah persatuan yang kokoh. Persatuan yang lahir dari kompromi terhadap korupsi hanyalah persatuan semu indah di luar, rapuh di dalam.

Sejarah akan mencatat langkah ini, dan rakyat akan mengingatnya. Sebab sekali hukum dikompromikan, luka itu tidak akan sembuh begitu saja. Dan ketika luka itu terus dibuka, rakyat akan bertanya-tanya: apakah benar kita punya pemimpin yang menempatkan bangsa di atas segala-galanya, atau hanya punya pemimpin yang menjadikan janji sebagai alat untuk meraih kursi, lalu melupakannya begitu kekuasaan ada di tangan? (Lulu/dp)

Apa Reaksi Anda?